大栅栏地区保留了历史延续最长的城市肌理及街区风貌,是北京核心区胡同肌理最完整的历史街区之一,1.26平方公里内有111条胡同,3800多座平房院落。2011年,大栅栏更新计划启动,许多企业、机构、学校等开始探索并实践大栅栏历史文化街区的保护与更新。多年来,越来越多的高新科技手段的应用,也让历史文化街区的更新与保护更加顺应民意、更加宜居。

全景扫描与评估技术

让街区变化随时再现

位于大栅栏杨梅竹斜街59号,有一个人本街道实验室。2016年,北京工业大学教授熊文发起,联合北规院、北测院等单位开展研究。实验室融合城市设计、交通、大数据等多方力量,开展人的观测与文化传播,为街道治理提供人本支撑与跨界平台。

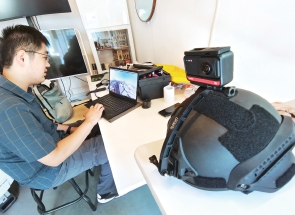

“我们将折叠三轮车、折叠单车、全景摄像机、头盔等改装成一个整体,每年对大栅栏地区的100多条胡同与典型院落和老旧小区至少进行一次全景扫描,对胡同等典型空间环境进行定量评价,重点分析胡同有效宽度、乱停车、铺装破损、夜晚照度、建筑风貌、牌匾标识、环境卫生等关键控制指标,根据量化评分提出街巷提升建议。”熊文说:“今年3、4月份,《北京历史文化名城保护条例》和《北京市步行和自行车交通环境规划设计标准》相继实施,我们历史街区和街道的全景扫描和可视化数据平台提供了高清定量评估,可以轻松地选择不同视角比较过去和现在,现在和未来。”

记者在现场看到,北京工业大学的学生薛峰正骑着小巧的黑色单车,戴着黑色的头盔,头盔上装有卡片机大小的全景摄像机,对杨梅竹斜街进行扫描。薛峰酷酷的造型引来游客频频关注,“这套全景扫描设备是组装出的第三代拍摄设备,第一代载体是小型三轮车,第二代是折叠三轮车,前两代全景摄像机都非常大,所以只能装在三轮车或背在肩上。随着技术的发展,现在市场上全景摄像机越来越小巧,防抖功能更加强大,所以才能装到头盔上。在三代产品中我们还创造性地发明了激光格栅。”

2018年底,熊文被聘为大栅栏街道的领衔责任规划师,组建团队,参与街区整理,提供决策咨询,探索人本视角的街区治理,向历史学习,通过跨界合作促进街区的人文复兴。

2021年夏季,在大栅栏投资集团和街道、社区支持下,位于杨梅竹斜街15号院的智慧交流中心即将呈现给居民,“该项目得到了北京市发改委的硬件支持和国家社科基金的研究支持,通过安装智慧传感器、建立智慧系统平台记录、分析并探索解决胡同若干问题,如活力下降、停车无序、缺乏互动等。未来,居民可以通过可视化平台,随时看到我们定期采集的胡同和院落全景,直观发现自己生活空间的变化。”熊文表示,结合新应用技术的使用,大栅栏责师团队创造性地提出了“全样本采集,全流程参与,全系统反馈,全社会共建”的四全公众参与方法。

AR/VR技术助力

精准收集民意变成现实

夜幕降临时,走在杨梅竹斜街上,会发现路灯都挂在墙上,找不到一个灯杆,独特的路灯设计,可谓是满足了胡同里各年龄段居民的要求。“面向历史街区公共空间人本智慧提升,熊文带领着团队建立了智慧路灯等多类街道设施AR/VR模型,帮助百姓理解不同方案的设计效果。

熊文介绍道:“我们建立了三类路灯方案的AR模型,组织了居民进行现场AR观看测试。”通过分析了街道居民对路灯的外观、颜色、高度、材质、屏幕、体积、风格、照明效果八项分项指标评价。利用AR技术辅助公众参与对路灯设施进行选型,利用技术本身的特点来弥补之前选型过程中发现的不足。通过更真实的模型和沉浸式的体验感,来模拟真实物体的大小、形状、颜色等要素。并与周围环境相结合,使公众参与的民众和参与选型有眼见为实、身临其境的体验感。“我们夜景的照明模拟通过建立仿真的1:1街道模型,让观看者佩戴AR和VR眼镜,真实沉浸式体验改造后的街道场景。最终利用高科技虚拟仿真技术助力居民选出适合自己的路灯。”熊文说。

高科技手段的应用,让街区更新精细化,让老城保护处处充满智慧。

记者石伟文 闻昭摄

回到顶部

回到顶部

主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局

政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633

京公网安备:11010202007633