幸福秘籍”打开西城幸福生活蓝图

来源:北京日报

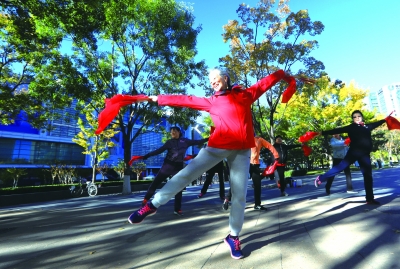

金融街·欢快晨练

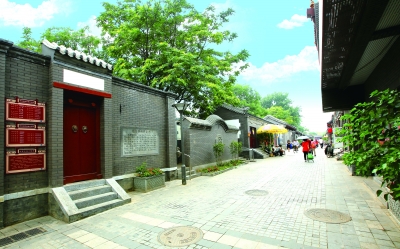

达智桥胡同重现文化韵味

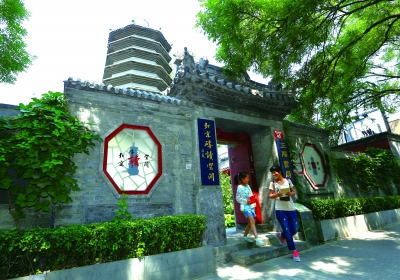

北京万松老人塔活化成为“砖读空间”

西城区雷锋小学开学

大栅栏街道京韵园

牛街输入胡同百姓生活服务中心

金融街夜色

整治后的什刹海成为市民休闲好去处

公园绿地500米服务半径覆盖率有望实现97%、搭建楼院议事平台6000余个、推出百姓服务包和服务卡、出台《西城教育现代化2035》等文件,建设教育现代化试验区、新建和规范提升便民商业网点44个、累计开展群众文化活动8千余场……今年以来,西城区立足首都城市战略定位和首都功能核心区实际,大力践行“红墙意识”,落实历史文化名城保护、疏解整治促提升、街区整理、推动便利生活与服务提升等一系列行动,全区百姓的获得感、幸福感、安全感逐日增强,为西城百姓勾勒出一幅美丽的生活蓝图。

扮靓 街区环境

为建好城市的“里子”,西城区下绣花功夫提升背街小巷,如今1392名街巷长、1206名背街小巷街巷长、2896名小巷管家扎根西城大街小巷,清理一堆垃圾,发现一处违建,整理一片停车,从“细碎小事”换新小巷容颜,涌现出横二条、油坊胡同、杨梅竹斜街等一批文明有序、各具特色的达标街巷。

近几年来,西城区先后建设了营城建都、环二环、莲花河15公里滨水绿道,广阳谷、新街口、都城隍庙、西单文化广场等城市森林;结合“疏整促”,截至去年年底,新建口袋公园54处、小微绿地127处,今年西城区新建绿地2.3公顷,公园绿地500米服务半径覆盖率有望实现97%的目标,老百姓“开窗见绿、出门进园”的愿景在西城逐步实现。

“要像打理自家客厅一样,精心精致精细扮靓西城”,街区整理行动在西城落地。街区整理工作,西城在全市是首倡者,率先打出了《西城区街区整理实施方案》、《西城区街区整理城市设计导则》、《西城区街区公共空间管理办法》的政策组合拳,在街道层面实现城市设计方案统一标准,精细划分街区单元,深入开展街区诊断分析,营造符合规划定位、功能协调、空间合理、整洁有序、视觉清朗、城市形态和风貌定性、服务便利、管理到位、居民满意的城市效果。今年以来,西城区还以居民为中心,以街区为单元,立体化全方位提升环境品质,围绕101个街区,编制街区和街道城市更新设计导则,15个街道实现责任规划师全覆盖。巩固17个首批亮相重点街区更新成果,形成一批可复制的典型案例,新建8个街区更新展示中心已对外开放。

深化 社区治理

群众诉求就是哨声,为帮助群众解决实际困难、提升生活品质,尽心尽力办好群众身边事,不断增强群众的获得感、幸福感、安全感”。西城区全区上下紧盯各类群众诉求,充分发挥“吹哨报到”机制作用,解决了一批关系群众生活的操心事、烦心事、揪心事。

目前,在西城“吹哨报到”与“参与型”社区分层议事协商治理相结合,已搭建楼院议事平台6000余个,网格议事平台1000余个,街道社区全覆盖。此外,西城区积极推广社区移动互联网社会治理新平台——“西城社区通”,推出百姓服务包和服务卡,努力实现群众诉求“看得到、找得着、叫得应”。目前已有16万居民实名注册并使用,构建分布式、模块化社区管理服务模式;组织“爱在西城”惠民服务进社区活动23场,为居民提供医疗、法律、旅游咨询等服务,惠及群众9.8万余人次;实施精细化就业服务,目前已帮助9158名失业人员实现再就业,支持创业带动就业2938人,城镇登记失业率0.89%,连续五年被认定为“北京市充分就业区”。

构筑 保障“幸福网”

今年1月中旬,位于德胜街道的金瀛百姓生活服务中心在冰窖口胡同8号院门口挂牌营业,一处原本1000多平方米的地下空间摇身一变成了菜店、奶站、主食厨房,极大方便了附近的百姓生活。今年西城区新建和规范提升便民商业网点44个(新建37个、提升7个)、百姓生活服务中心5个,紧贴居民需求配置服务功能,设立“社区客厅”等交流空间,增设小物超市10处,在24小时连锁便利店搭载药品销售。

月坛街道三里河一区碧水海天百姓生活服务中心、德胜百姓生活服务中心、广外百姓生活服务中心……百姓生活服务中心,在西城遍地开花,蔬菜、水果、生鲜、肉食、主食厨房等一应俱全,既满足了居民对生活便利的需求,也满足了居民的胃。西城区百姓生活服务中心集约化发展方式在全市得到推广,蔬菜零售、早餐、便利店(超市)、洗染、理发、家政、末端配送、修理等八项基本服务功能实现全区259个社区全覆盖,初步形成“专业菜店+生鲜门店+社区超市+多形式搭载”的5分钟多样化社区蔬菜零售网点格局。

今年新办幼儿园4所,新增学前教育学位700个,新增义务教育学位1.2万个,力争让每一个孩子有学上。今年上半年,西城区以发展更高水平的现代化教育为目标,召开全区教育大会,出台《西城教育现代化2035》等文件,启动建设教育现代化试验区,制定实施《学区提升计划》,不断推动教育优质均衡发展。

近年来,西城区深化“健康西城”建设,加快推进医疗体制改革,启动医耗联动综合改革,取消医用耗材加成,改善了服务质量,通过深入推进紧密型医联体建设,西城区被批准成为国家级城市医疗联合体建设试点。复兴医院、展览路医院和肛肠医院成为北京市首批老年友善医院,33家养老机构实现医养结合服务全覆盖。全区15家社区卫生服务中心与上级区属医院及公共卫生机构成立医联体,实现管理、基本医疗和公共卫生服务的“三个一体化”,专家可以到社区出诊、传授经验技能,参与签约患者会诊,全区21家医院启动京津冀检验结果互认,全区共有各级各类医疗卫生机构656家,其中三级医院19家。

增加社区养老驿站服务内容,助餐、助洁、助医、助行等服务更加便捷。围绕高龄、空巢等特殊需求,探索建立家庭养老床位,让更多老人在家中得到照顾,安度晚年。目前,全区共有养老机构46家、养老驿站45家,床位4857张。

推进 老城复兴

今年上半年,西城区52处直管公房文物腾退项目完成九成以上。其中,三官庙、梨园公会、云吉班旧址已实现清零,新市区泰安里修缮完工,福州新馆等腾退工作和护国观音寺等修缮工程正在加速实施。还出台了《西城区关于促进文物建筑合理利用和开放管理的若干意见》,推进社会化改革向博物馆体系拓展,在郭守敬纪念馆引入专业运营团队,挖掘活化历史文化内涵,结合大运河文化主题打造多样化品牌活动,为小微博物馆“重生”及可持续运营提供了经验。

近年来,西城区以街区整理作为老城复兴的统筹抓手,加快不可移动文物腾退亮相,积极推进老城修补,沈家本故居就是其中之一。北京坊将历史街区更新和文物保护有机融合,成为北京文化新地标,京报馆、五道庙、朱家胡同45号茶室、庆云寺一批文物建筑实现清零;阜内大街整治改造、鼓楼西大街片区保护复兴、地铁八号线什刹海站空间织补、鼓西地块织补整治(北中轴艺术馆项目)、西板桥与金水河故道考古与景观提升等项目均取得阶段性成果;大运河文化带什刹海片区建设积极推进。此外,粤东新馆保护利用工程已进入征收收尾阶段;景山公园、北海公园内文物腾退项目业已启动。

西城区激活民间力量参与历史文化名城保护,汇聚社会、政府、企业多方资源,创新实施“四名汇智”计划。截至目前,“四名汇智”计划理事单位26家,支持80个团队自发开展数百场形式各异、主题丰富的文化活动,推进历史文化名城保护的智力众筹,为北京名城保护事业添砖加瓦。

建设 文明西城

围绕庆祝新中国成立70周年,西城区还广泛开展群众性主题宣传教育。期间,西城区举办了“我和我的祖国”征文、“时代新人说——我和祖国共成长”演讲比赛等活动,弘扬爱国主义,营造喜庆氛围;打造100个区级新时代文明实践基地,累计开展活动500余场,受益群众四万余人次,发挥优秀典型示范引领作用,广泛开展群众性精神文明创建活动,组织参加“中国好人榜”“全国道德模范”评选,在全区营造“学榜样、我行动”良好氛围。西城区52家商户获评“首都文明商户”,43条街巷获评“首都文明街巷”。在全区群众和干部的努力下,西城区连获五届“全国文明城区”称号。

完善 “书香网络”

红楼藏书楼正式运营,成为居民闹中取静、学习思考的好去处;全市首家24小时人脸识别无人值守书房在“天宁1号”园区揭幕,提供全天候阅读服务。差异化阅读空间,满足不同层次需求,扩大了文化服务覆盖面。目前,西城区已形成由2个区级公共图书馆、1个青少年儿童图书馆、23家街道图书馆为骨架支撑,25个挂牌特色阅读空间为特色,100余家实体书店为依托,流动阅读、数字阅读设施设备为补充的“书香网络”。

近年来,西城区通过将经典文化普及融入老城保护中,打造了多样化、具有历史底蕴的特色阅读空间,孕育着书香西城。

此外,西城区大力倡导全民阅读,先后举办海棠诗会、阅读春天等群众特色阅读活动,居民自发推荐优秀读物,分享读书心得,老城书卷气息更加浓厚,充实群众精神生活,累计开展群众文化活动8千余场,惠及群众近90万人次。

文/魏昕悦

回到顶部

回到顶部

主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局

政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633

京公网安备:11010202007633