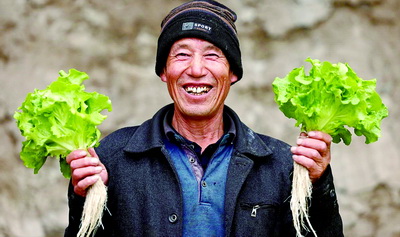

村民的脸上洋溢着丰收的喜悦

古有“天闲刍牧之场”之称的张北是一个4000年的历史古城,位于河北省西北部。夏天,这里是难得的避暑胜地;冬天,从每年10月到次年4月,这里成了冰封世界,最低温度达到零下30多度,呼啸的北风带来刺骨的寒冷。

与以往冬季赋闲在家不同,这个冬天,张北县郝家营乡西高庙村水培蔬菜的生产温室里却是一派热火朝天忙碌的场景。

“以前到了冬天,我们都在家闲着,天气太冷了,地里什么也长不出来。现在好了,我在水培蔬菜生产基地上班,冬天的这几个月也有收入,我很知足。”杨占有笑着说。

杨占有今年52岁,是张北县郝家营乡东高庙村的村民,曾经的建档立卡贫困户,家中有3口人,16岁的女儿在张家口市读高中,80多岁的老父亲需要照顾,曾经仅仅依靠几亩田地的收入,让这个家庭经常为钱发愁。“现在我是水培蔬菜生产基地水、电、棚的维修维护人员,每个月收入3000多元。”灵活的工作时间让杨占有既可以照顾老父亲,又可以继续从事农业种植,对于现在的生活,杨占有非常满意,也很感恩。

杨占有口中的水培蔬菜生产基地全称是张北县郝家营乡西高庙村低成本工厂化水培蔬菜生产基地。“这个项目是通过农业部在张北县的挂职干部引进的,获得了西城区的资金支持,目前实行的是订单式生产,我们只负责提供场地和劳力。全村曾经有建档立卡户共111户、193人,其中有劳动能力的建档立卡户都在这里工作。长期工每人每个月的收入是4000元左右,当需要走菜时,就会临时雇佣短期工,短期工平均每人每天收入100元到140元不等。”张北县郝家营乡西高庙村党支部书记倪玉军介绍。

讲到这个水培蔬菜生产基地的建设过程,倪玉军感慨颇多:“我是土生土长的张北人,青年时外出打拼,慢慢地在北京开了一家公司,经营效益非常不错。可是,割舍不断的是故乡情,有能力后,我总想为家乡父老做些什么。”2018年8月份,倪玉军被乡亲们选举为西高庙村党支部书记,不到一年的时间,带领着村民修好了路,村子里的基础设施建设也趋于完善。这之后,倪玉军开始琢磨引进合适的产业,几经考察和比较后,他认准了水培蔬菜产业。前期投入需要资金,这可怎么办?“于是我们找到当时在张北县扶贫的西城区挂职干部,最终争取到了北京市的帮扶资金247.5万元。”此时又出现了一个新的问题,选址在哪里,村民们都不同意在自己家附近。“我们这边以畜牧业为主,荒滩荒地上建了这么多蔬菜棚,万一种不出菜,牲畜都没地方吃草了。”倪玉军说,“经过一年多的努力,村民们看到了希望,尤其是到寒冬腊月,棚外白雪皑皑,棚内生机盎然,不仅如此,村民们获得了真金白银的收入。如今,村民们都接受了这个产业,甚至一致要求扩大基地的规模。今年,西城区给我们提供了95.55万元用于生产基地的设施提升,我们整个村子都非常感谢西城区的帮扶。”

在倪玉军这个致富带头人的引领下,如今的张北县郝家营乡西高庙村形成了不当贫困户、争当带头人的新局面。 记者石伟文 苑佳摄

回到顶部

回到顶部

主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局

政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633

京公网安备:11010202007633