来源:科普时报

干面胡同

坐落于北京市东城区建国门街道

旧时胡同东口对面有贮存官粮的禄米仓

运输禄米的车马在此络绎不绝

扬起的飞尘仿若面粉洒落

居民戏称为“下干面”

故而得名

这条小小的胡同

是许多历史名人的曾住地

如晚清名臣大学士李鸿藻

现代著名学者钱钟书 郑振铎等

更有两位科学巨匠

让干面胡同绽放着独特的科学光芒

干面胡同61号院

高士其:

播撒科普之光

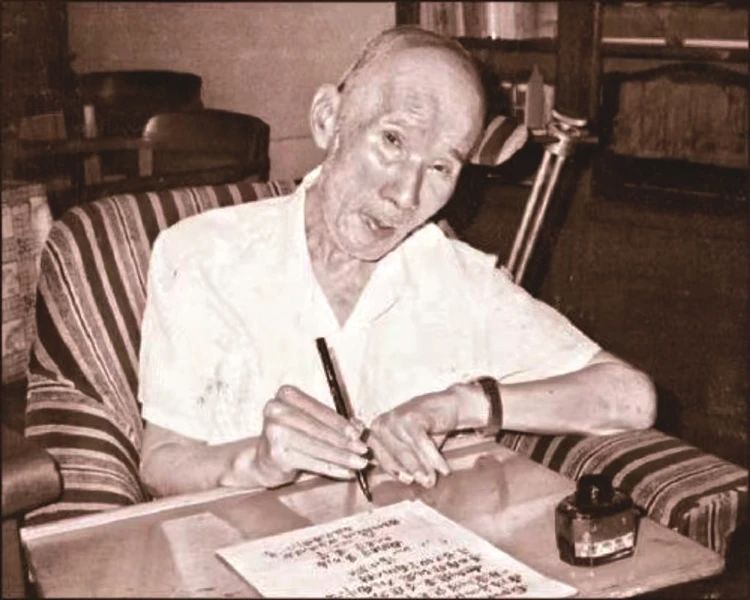

高士其

(1905.11-1988.12)

我国著名科学家,曾任中国科普创作家协会名誉会长,是我国科普事业的先驱者和奠基人

高士其。作者供图

1925年 高士其赴美留学

于芝加哥大学获细菌学博士学位

一次实验中的意外 使他感染脑炎病毒

落下严重后遗症

1930年归国后不久

高士其前往上海 投身科普创作

抗战爆发后 他又奔赴延安

受到毛泽东等中央领导的欢迎

被陈云称赞为

“延安第一个红色科学家”

中华人民共和国成立后

高士其搬进北京干面胡同

61号(旧31号)院东跨院

彼时 他全身肌肉严重萎缩

行动与言语极为艰难

但仍以顽强毅力坚持创作

高士其居住过的干面胡同61号院。作者供图

无法握笔时

他便用颤抖的手握着特制的粗笔艰难书写

常常写几十个字便汗透衣衫

更多的时候

他通过缓慢吃力的口述

由秘书或妻子“翻译”记录

然后一遍遍审阅 一笔笔修正

经常一天仅能完成一二百字

靠着这种独特的写作方式

高士其在30多年中创作了

60多万字的科学小品和科普论文

2000多行科学诗

20多部科学著作

把科学的火种播撒到无数读者心中

如今在干面胡同61号院正门

还能看到组织为方便高士其坐轮椅出入

特意开的一扇小门

仿佛还能听到

轮椅经过的“嘎嘎”声……

干面胡同33号院

茅以升:

一肩多任擘宏图

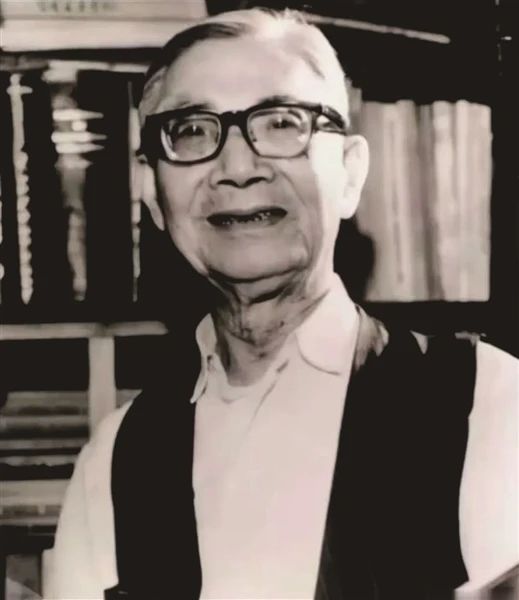

茅以升

(1896.1-1989.11)

我国著名科学家,曾任中国科协名誉主席等职,被誉为“中国桥梁之父”

茅以升。作者供图

1916年 茅以升赴美留学

获卡耐基梅隆大学工学博士学位后回国

1933年 他主持建造钱塘江大桥

面对外国专家眼中“不可能完成的任务”

他在施工现场亲力亲为

发明涉水法 沉箱法 浮运法等技术

攻克80多个技术难题

仅用两年半就建成

我国首座现代化公路铁路两用桥

成为中国桥梁史上的一座里程碑

中华人民共和国成立后

茅以升全家入住干面胡同33号院内

一栋西洋风格的二层小楼

茅以升住过的干面胡同33号院小楼。作者供图

此时国家百废待兴

茅以升先后出任中国交通大学校长

负责组建铁道技术研究院并任院长

1955—1957年 他又领命负责修建

我国第一座跨越长江的大桥——

武汉长江大桥

茅以升在外殚精竭虑地工作

回到干面胡同的家中

他又沉浸于各种方案的设计与研究

文件与图纸几乎淹没了他的书桌:

交通大学的教学规划

铁道研究院的发展愿景

人民大会堂的结构数据

武汉长江大桥的设计草图

《中国桥梁史》等著作手稿……

这些文件层层堆叠

沁渗着他的心血 汗水和万里跋涉的足迹

交织成新中国建设的壮阔图景

如今 干面胡同33号院的西洋小楼

整体建筑基本保存良好

已被列入北京市第二批历史建筑名录

无声诉说着

茅以升为新中国建设立下的不朽功勋

回到顶部

回到顶部

主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局

政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633

京公网安备:11010202007633